Avancement des tissus locaux : reconstruction du défaut du bord hélicoïdal supérieur et du cartilage de l’oreille exposé après une chirurgie de Mohs

Main Text

Table of Contents

La reconstruction des défauts de l’oreille externe pose souvent divers défis en raison de l’anatomie complexe de l’oreille et de son rôle important dans l’esthétique globale du visage. L’emplacement du défaut a un impact indépendant sur la réparation, car les différents endroits présentent des facteurs distincts et supplémentaires à prendre en compte lors de la planification. Plus précisément, les défauts du pavillon supérieur compliquent le processus de reconstruction, en raison du rôle de la racine hélicoïdale et du bord supérieur dans le soutien mécanique des accessoires faciaux tels que les lunettes ou les appareils auditifs. L’approche de la reconstruction doit être systématique tout en étant adaptée individuellement afin de restaurer de manière appropriée à la fois une esthétique et une fonction optimales.

Le cas présenté implique la reconstruction d’une hélice supérieure de pleine épaisseur et d’un défaut auriculaire chez un patient qui porte des lunettes avec un implant cochléaire du même côté. La discussion met en évidence la complexité de la reconstruction auriculaire supérieure ainsi que les différentes options chirurgicales utilisées et les défis rencontrés.

Reconstruction de l’oreille ; reconstruction de la jante hélicoïdale

La reconstruction de l’oreille externe pose des défis chirurgicaux uniques compte tenu de l’anatomie intrinsèquement élaborée de l’oreille, en particulier au niveau de l’oreillette supérieure et de l’hélice. Malgré le large éventail de techniques de réparation disponibles avec des thèmes couramment appliqués à la prise de décision chirurgicale, il n’existe pas d’algorithme unique et universellement applicable. Au fur et à mesure que les techniques de reconstruction continuent de se développer et d’évoluer, il est nécessaire de mieux comprendre et d’évaluer les divers avantages et inconvénients de chaque méthode. Comme pour toute chirurgie reconstructive, la réparation des défauts auriculaires doit être adaptée individuellement afin d’obtenir les résultats esthétiques et fonctionnels les plus optimaux.

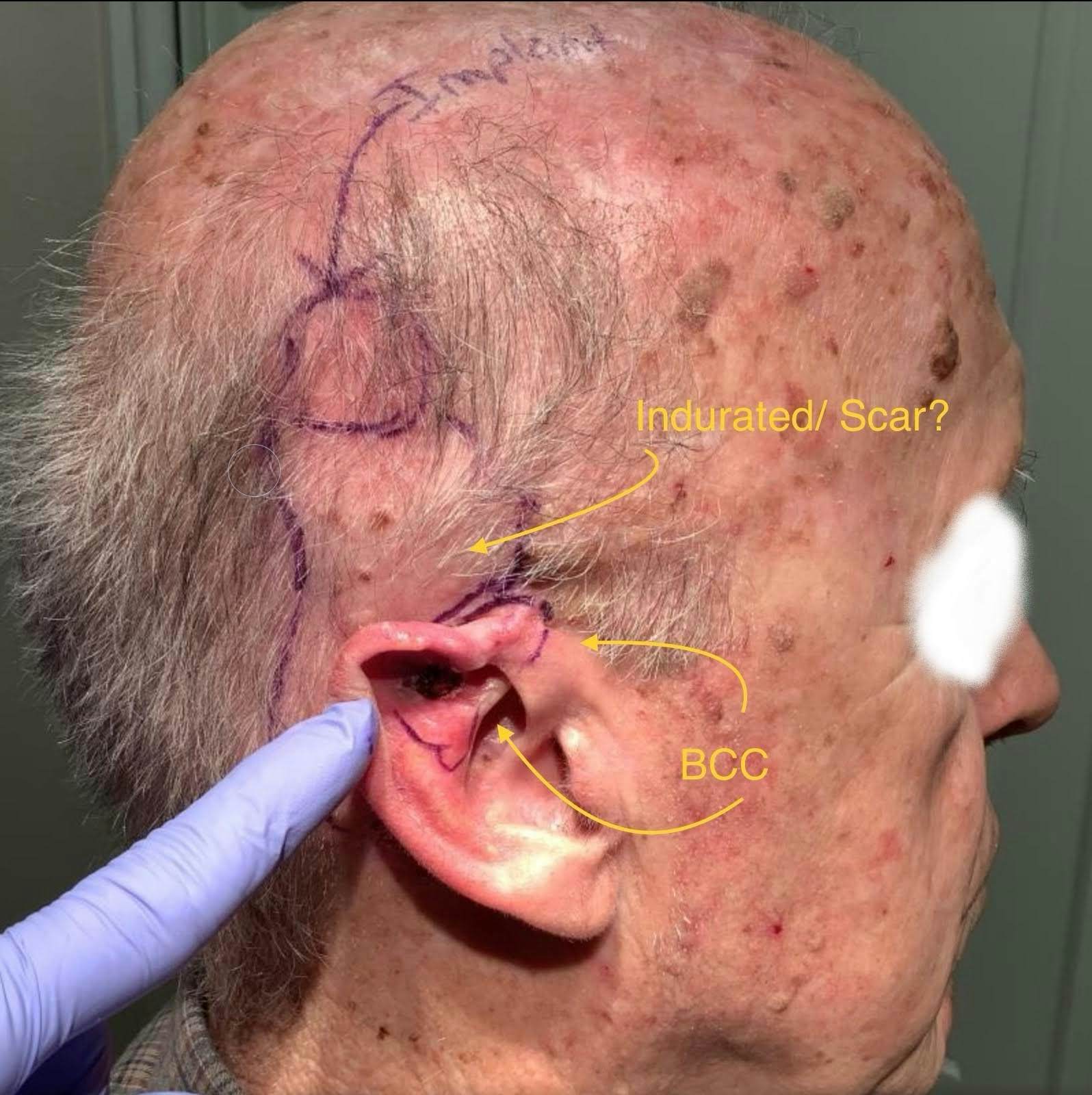

Un homme de 87 ans s’est présenté pour la reconstruction d’une anomalie de l’oreille de pleine épaisseur à la suite d’une récente chirurgie de Mohs pour un carcinome basocellulaire (figures 1A et 1B). Le patient portait notamment des lunettes et avait des antécédents d’implantation cochléaire ipsilatérale avec une utilisation quotidienne continue. Le patient a également exprimé le désir d’une reconstruction en une seule étape.

Graphique 1. A (à gauche) : L’image pré-chirurgie de Mohs montre un carcinome basocellulaire impliquant une hélice et un antihélix supérieurs. Le site de l’implant cochléaire est étiqueté pour la planification chirurgicale. La cicatrice induréement était également marquée à l’arrière de l’oreille et inférieure à l’implant cochléaire, et a été biopsiée et s’est avérée non maligne. B (droite) : Le carcinome basocellulaire s’étend vers l’arrière le long de l’hélice supérieure, ce qui entraînera un défaut cutané de pleine épaisseur.

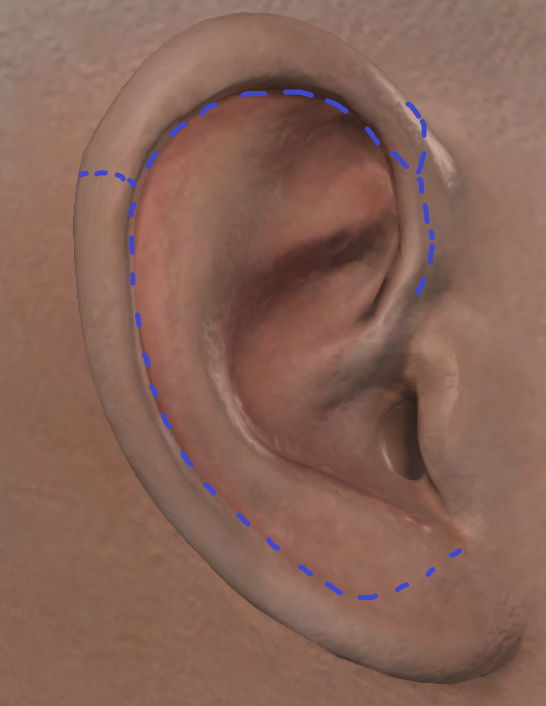

L’examen a révélé un défaut de 2 x 3 cm sur toute l’épaisseur du pavillon supérieur impliquant le quart supérieur de l’oreille. Le défaut impliquait la racine hélicoïdale, le bord hélicoïdal supérieur, la crura antihélicoïdale supérieure et inférieure et la fosse triangulaire. Il restait une petite quantité de peau de fosse triangulaire et d’omoplate, de cartilage et de tissus mous. La plaie s’étendait également vers le bas dans le tiers moyen de l’oreille, où il y avait un défaut d’épaisseur partielle impliquant la peau antihélicoïdale avec une exposition du cartilage nu (figure 2).

Graphique 2. Examen préopératoire. Démonstration d’une anomalie auriculaire supérieure impliquant le tiers supérieur du bord hélicoïdal avec du cartilage exposé le long de l’antihélix inférieur.

Graphique 2. Examen préopératoire. Démonstration d’une anomalie auriculaire supérieure impliquant le tiers supérieur du bord hélicoïdal avec du cartilage exposé le long de l’antihélix inférieur.

Aucune imagerie n’a été pratiquée étant donné que le patient avait déjà subi une résection définitive de Mohs par un autre professionnel de la santé et que l’examen physique n’a révélé aucune préoccupation concernant une maladie locale ou régionale persistante.

Lors de la planification d’une reconstruction de l’oreille, l’imagerie préopératoire n’est généralement nécessaire que dans les cas où l’on soupçonne une maladie nouvelle ou résiduelle. Il s’agit notamment d’une maladie locale ou régionale impliquant l’os temporal, la glande parotide ou les tissus mous associés, ou une lymphadénopathie cervicale.

Les déformations de l’oreille résultent de diverses pathologies, y compris des causes congénitales et acquises. Les anomalies acquises de l’oreille résultent le plus souvent de tumeurs malignes cutanées et de traumatismes. Le pavillon supérieur et l’hélice sont parmi les sites les plus courants pour les cancers de la peau auriculaire en raison de leur exposition accrue au soleil et représentent jusqu’à 55 % de ces tumeurs malignes. 1 à 3 L’hélice est l’un des sites les plus courants de l’oreille impliqué dans la reconstruction. Ces défauts sont généralement de pleine épaisseur impliquant à la fois la peau et le cartilage sous-jacent, ce qui complique le processus de reconstruction.

Il existe une variété de techniques chirurgicales disponibles pour la reconstruction de l’oreillette supérieure et de l’hélice. Le choix de l’approche dépend de la taille et de l’emplacement du défaut ainsi que du degré d’atteinte du cartilage. Les options vont de la fermeture primaire et des excisions de coin pour les petits défauts aux volets d’avancement et à la reconstruction composite pour les défauts plus importants. 4 La reconstruction peut se faire en une seule étape ou en plusieurs étapes.

L’oreille est une structure très visible et, par conséquent, contribue de manière significative à la symétrie faciale et à l’esthétique globales d’un individu. De plus, le bord hélicoïdal supérieur et la racine hélicoïdale ont une signification fonctionnelle unique par rapport au reste de l’oreille, car ils fournissent un soutien mécanique aux patients qui portent des lunettes ou des appareils auditifs. 4 La hauteur verticale et la projection de la mastoïde et du crâne servent d’échafaudage sur lequel de tels appareils peuvent être installés. Ainsi, la reconstruction de ces défauts chondrocutanés est impérative pour restaurer à la fois l’esthétique et la fonction.

De plus, la reconstruction et la réparation doivent toujours impliquer une couverture complète de tout cartilage nu grossièrement exposé. Ne pas le faire entraînerait finalement une infection chronique et une nécrose, entraînant une déformation esthétique et structurelle et une morbidité.

La planification d’une reconstruction auriculaire supérieure devrait inclure l’évaluation de l’utilisation régulière de lunettes ou d’appareils auditifs, compte tenu du rôle de l’hélice supérieure dans le soutien fonctionnel de ces appareils. Comme pour toute intervention chirurgicale, l’état de santé sous-jacent du patient doit être pris en compte compte tenu des différents risques d’anesthésie associés aux différentes approches et de la nécessité d’une reconstruction par étapes avec plusieurs interventions chirurgicales.

Ce cas met en scène un patient âgé qui souhaitait une reconstruction en une seule étape d’une anomalie auriculaire supérieure. La reconstruction a été réalisée à l’aide de l’avancement local des tissus, y compris l’avancement du tissu auriculaire restant pour recréer le défaut hélicoïdal supérieur tout en faisant avancer la peau de la conque pour couvrir le cartilage exposé le long de l’antihélice.

La procédure a commencé par un examen approfondi du lit de la plaie notant la taille du défaut, l’emplacement, l’implication des sous-sites de l’oreille, l’exposition du cartilage sous-jacent et l’intégrité des tissus environnants. Les bords de la plaie ont été débridés jusqu’aux tissus sains afin d’assurer une viabilité optimale de la peau. Tout cartilage exposé a été soigneusement examiné pour détecter la présence d’un périchondre sus-jacent, car son absence empêche la mise en place directe d’une greffe de peau sans la présence d’un lit de plaie vascularisé. La peau entourant le cartilage exposé était surélevée circonférentiellement vers l’avant le long de la conque jusqu’au niveau de l’ouverture postérieure du conduit auditif externe et postérieurement à l’hélice médiane. De plus, la peau recouvrant la fosse triangulaire a été soulevée vers l’avant du bord hélicoïdal inféromédial.

Une fois qu’une élévation adéquate de la peau environnante a été effectuée, le tissu et les structures auriculaires restants ont été avancés et réarrangés pour recréer le contour du bord hélicoïdal supérieur. Dans ce cas, l’aspect inférolatéral de l’hélice médiane a été avancé séro-médialement pour recréer la nouvelle hélice supérieure. Celle-ci a été fixée à la peau pré-auriculaire et postauriculaire adjacente à l’aide de sutures Vicryl enterrées pour les tissus mous et de sutures polydiaxanone (PDS) pour le cartilage. Tout cartilage redondant qui s’est avéré difficile à couvrir et qui n’a pas servi à restaurer la forme ou la fonction a été excisé. Ce faisant, il faut veiller à préserver tout cartilage qui contribue au contour général de l’oreille, comme le rebord médial de l’antihélix. Du cartilage supplémentaire ou de la peau environnante peut également être réséqué à ce moment pour obtenir une esthétique faciale optimale avec une projection oculaire appropriée, en particulier en réglant un angle auriculo-épiphalique approprié d’environ 30 degrés par rapport à la mastoïde. Bien qu’il soit approprié d’exciser le cartilage redondant, il faut veiller à préserver tout cartilage qui contribue au contour général de l’oreille, y compris le rebord médial de l’antihélix.

La peau du bol concal et la peau restante de la fosse triangulaire ont ensuite été avancées postérolatéralement pour couvrir le cartilage exposé le long de l’antihélix et du scaphe moyens. La peau a ensuite été fermée sur le cartilage de manière sans tension. Enfin, le lambeau de peau a été collé au cartilage sous-jacent pour éviter un hématome auriculaire en utilisant un point de matelassage transauriculaire avec suture chromique (alternativement, un traversin peut être appliqué). L’hématome auriculaire, s’il n’est pas traité, entraînerait une nécrose cartilagineuse sous-jacente et une déformation esthétique qui en résulterait.

Notamment, la cautérisation monopolaire a été évitée dans ce cas en raison de l’implant cochléaire ipsilatéral existant du patient.

Les résultats postopératoires immédiats ont révélé une réparation appropriée du défaut, avec restauration de la forme auriculaire et une couverture tissulaire adéquate (Figure 3).

Graphique 3. Résultat postopératoire immédiat.

Des antibiotiques ont été prescrits en postopératoire compte tenu de l’exposition du cartilage pour prévenir l’infection et la nécrose ultérieure. L’évolution postopératoire n’a pas été compliquée avec une cicatrisation appropriée, et le patient a été autorisé à porter des lunettes et un appareil auditif à 1 mois après l’opération (Figure 4).

Graphique 4. Résultat postopératoire à un mois. Le patient a été autorisé à porter des lunettes, qui se sont avérées être adéquatement soutenues par l’hélice supérieure nouvellement reconstruite.

Graphique 4. Résultat postopératoire à un mois. Le patient a été autorisé à porter des lunettes, qui se sont avérées être adéquatement soutenues par l’hélice supérieure nouvellement reconstruite.

La reconstruction du pavillon supérieur et de l’hélice, cités comme les sites les plus courants de défauts auriculaires, est un processus complexe avec des facettes à la fois esthétiques et fonctionnelles. 2, 3 Le contour complexe du pavillon de l’oreille n’est pas seulement démontré par ses nombreuses courbes et plis, mais aussi par sa position relative par rapport à la tempe, aux yeux, au nez et à d’autres composants essentiels du visage. Par conséquent, même les plus petites irrégularités ou asymétries peuvent être perceptibles. 4 En même temps, il agit comme un échafaudage mécanique pour divers appareils, tels que les appareils auditifs et les lunettes. Par conséquent, la reconstruction de ces défauts doit être à la fois adaptée individuellement et exécutée méthodiquement afin de rétablir le résultat esthétique et fonctionnel le plus optimal pour le patient.

Comme pour toutes les reconstructions de la tête et du cou, la gamme d’options de reconstruction pour le pavillon supérieur et l’hélice est très diversifiée et le choix de la technique idéale est déterminé par les caractéristiques du défaut. Ces déformations sont caractérisées par leur emplacement sur le pavillon de l’oreille, leur taille et la présence ou l’absence de maladie au-delà du pavillon lui-même. En général, les défauts hélicoïdaux supérieurs de moins de 1,5 cm sont considérés comme petits, 1,5 à 2 cm comme moyens et supérieurs à 2 cm comme grands. L’emplacement du défaut est en outre décrit comme l’hélice, le tiers supérieur, moyen ou inférieur du pavillon de l’oreille ou le lobule. L’étendue du défaut est caractérisée par les tissus touchés ou exposés ainsi que par la disponibilité des tissus environnants. 5 Le pavillon de l’oreille est composé de plusieurs types de tissus, notamment la peau, la graisse sous-cutanée, le périchondre et le cartilage. Le cartilage élastique sous-jacent de l’oreille nécessite une manipulation délicate et une couverture complète des tissus, car l’exposition du cartilage nu à l’air entraîne des dommages irréparables et, finalement, une nécrose et une déformation esthétique. Alors que la présence d’un périchondre peut servir de lit vascularisé pour la greffe sus-jacente ou le transfert de peau, le cartilage nu nécessite du tissu vascularisé supplémentaire sous forme de peau pédiculée ou de lambeaux fasciaux (temporopariétaux). 6

La reconstruction des défauts supérieurs du pavillon auriculaire et du bord hélicoïdal est effectuée par étapes en fonction des facteurs ci-dessus. Les stratégies peuvent souvent combiner plusieurs techniques de reconstruction et peuvent être menées en une seule étape ou en plusieurs étapes. Une revue systématique des techniques de reconstruction auriculaire menée par Noor et al a fourni une approche algorithmique pour remédier à ces défauts. 4 Les petits défauts auriculaires hélicoïdaux supérieurs se prêtent généralement à la fermeture primaire compte tenu de la couche sous-cutanée bien développée et de la laxité qui en résulte le long du bord libre du bord hélicoïdal. Si la fermeture primaire n’est pas possible, l’excision du coin est généralement suffisante pour les défauts de moins de 1,5 cm. À mesure que les défauts s’agrandissent, l’intégrité structurale devient plus compromise, ce qui oblige à rétablir le cadre et la base sous-jacents. L’avancement et la redistribution des tissus auriculaires résiduels adjacents offrent les meilleurs résultats esthétiques, faisant des lambeaux d’avancement le pilier de la reconstruction dans des défauts aussi importants. 6

La complexité de la reconstruction varie en fonction du degré de défaut cartilagineux. Les défauts d’épaisseur partielle épargnant le cartilage peuvent être traités par des greffes de peau d’épaisseur totale ; Cependant, la présence d’un périchondre restant doit être confirmée car la greffe de peau nécessite un lit de plaie vascularisé pour survivre. Les défauts d’épaisseur partielle avec une peau antérieure ou postérieure intacte peuvent également permettre la mise en place d’une greffe de peau sans greffe de cartilage si elles impliquent des emplacements structurellement insignifiants (c’est-à-dire le bol concal). Si le défaut d’épaisseur partielle viole le cartilage dans les zones structurellement critiques, telles que le bord hélicoïdal, une greffe de cartilage est conseillée pour éviter un effondrement structurel retardé. Les défauts de pleine épaisseur avec absence de peau antérieure et postérieure nécessitent une reconstruction composite, qui peut impliquer un lambeau d’avancement chondro-cutané, une autogreffe de cartilage libre à partir du pavillon de l’oreille controlatérale ou une allogreffe recouverte d’un lambeau de peau d’avancement vascularisé. 4

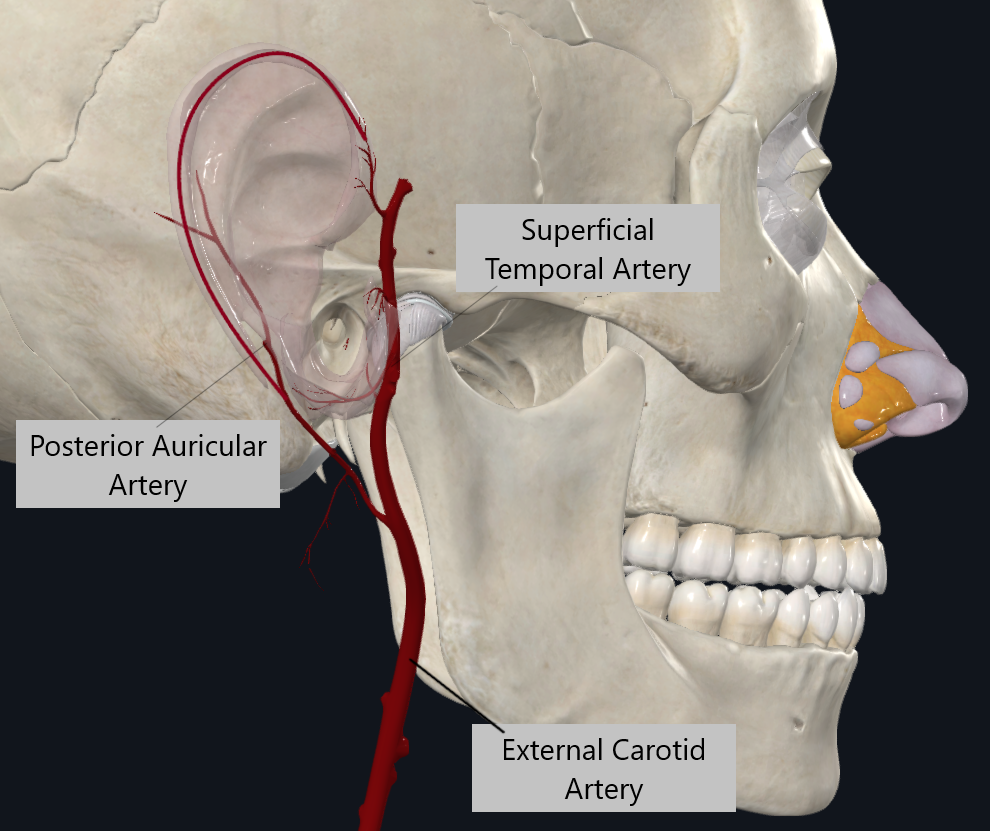

Comme les lambeaux d’avancement reposent sur les tissus adjacents pour la reconstruction, il est impératif de comprendre l’anatomie vasculaire sous-jacente de l’ensemble de l’oreille pour une planification chirurgicale optimale. Les principales contributions artérielles de l’oreille comprennent des branches de l’artère carotide externe. L’artère temporale superficielle (STA) et ses trois branches auriculaires antérieures (inférieure, moyenne et supérieure) fournissent une perfusion à la face antérieure de l’oreille tandis que l’artère postauriculaire (AAP) longe le pli auriculaire postérieur et fournit un apport sanguin à la face postérieure (Figure 5). Les branches de ces artères se déplacent ensuite les unes vers les autres et forment des réseaux anastomotiques et des arcades pour perfuser davantage divers endroits dans l’oreille. Des réseaux anastomotiques notables entre ces deux artères se produisent dans la conque, l’hélice, l’antihélix, le tragus et le lobe de l’oreille. Ces vaisseaux fournissent un vaste apport sanguin permettant l’avancement du bord hélicoïdal sur toute l’épaisseur tout en préservant la vascularisation du lambeau. 5 Les défauts qui perturbent ces réseaux vasculaires peuvent compromettre la viabilité des tissus régionaux qui dépendent du même approvisionnement vasculaire. 4

Graphique 5. Anatomie vasculaire de l’oreille. Les branches terminales de l’artère carotide externe assurent l’apport sanguin antérieur et postérieur au pavillon de l’oreille. Le STA donne naissance à l’artère auriculaire antérieure qui fournit l’approvisionnement en sang de la face antérieure, tandis que le PAA fournit un apport sanguin à sa face postérieure. Un vaisseau sanguin supplémentaire qui traverse le bord hélicoïdal forme un réseau anastomotique entre la branche supérieure de l’artère auriculaire antérieure et l’AAP.

Graphique 5. Anatomie vasculaire de l’oreille. Les branches terminales de l’artère carotide externe assurent l’apport sanguin antérieur et postérieur au pavillon de l’oreille. Le STA donne naissance à l’artère auriculaire antérieure qui fournit l’approvisionnement en sang de la face antérieure, tandis que le PAA fournit un apport sanguin à sa face postérieure. Un vaisseau sanguin supplémentaire qui traverse le bord hélicoïdal forme un réseau anastomotique entre la branche supérieure de l’artère auriculaire antérieure et l’AAP.

Divers lambeaux d’avancement et de rotation locale ont été décrits pour la reconstruction composite du pavillon de l’oreille supérieur et de l’hélice, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Les lambeaux d’avancement chondrocutanés sont couramment utilisés compte tenu de leur compatibilité tissulaire, ce qui évite par la suite le besoin d’un site donneur supplémentaire. La technique d’avancement Antia-Buch est une reconstruction par lambeau chondro-cutané classiquement utilisée de défauts hélicoïdaux supérieurs de petite à moyenne taille sur toute leur épaisseur. Cette méthode consiste à créer deux lambeaux vascularisés distincts le long du sillon hélicoïdal en un lambeau cutané-cartilage antérieur et un lambeau cutané postérieur uniquement (figures 6). Le lambeau est alimenté par les branches supérieures de l’artère auriculaire antérieure le long de sa partie céphalique et les branches de l’artère auriculaire postérieure le long de sa face caudale (Figure 5). 7 Pour les défauts plus importants jusqu’à 2,5 cm, un avancement V-Y des crus hélicoïdaux et de la racine avec parage du cartilage de la fosse scaphoïde peut être incorporé pour fournir une longueur supplémentaire et réduire la tension sur la fermeture. 8, 9 Cette technique reste la pierre angulaire de la reconstruction hélicoïdale supérieure compte tenu de sa polyvalence et de sa simplicité à fournir une reconstruction composite en une seule étape. Les inconvénients de cette technique comprennent une dissection extensive de l’oreille et une résection du cartilage scaphal sain avec une réduction ultérieure de la circonférence de la largeur globale, déformant finalement la symétrie auriculaire. 9

Graphique 6. Technique Antia-Buch modifiée par Maglic et al (de gauche à droite). A) La zone rouge unie représente un défaut tissulaire de pleine épaisseur impliquant la peau du bord hélicoïdal et le cartilage. B) Les lignes noires pointillées représentent des incisions avec création de lambeaux vascularisés antérieurs et postérieurs. C) Le lambeau antérieur (surligné en vert) comprend à la fois la peau auriculaire antérieure et le cartilage le long de l’antihélix, de la fosse triangulaire et de la conque. Ce lambeau est soulevé dans le plan tissulaire supra-conchondrial (marron), tandis que le lambeau postérieur est soulevé avec la peau auriculaire postérieure et le cartilage le long du bord hélicoïdal. D) Les lignes bleues pointillées représentent la ligne d’incision finale et l’apparence à la fermeture.

Graphique 6. Technique Antia-Buch modifiée par Maglic et al (de gauche à droite). A) La zone rouge unie représente un défaut tissulaire de pleine épaisseur impliquant la peau du bord hélicoïdal et le cartilage. B) Les lignes noires pointillées représentent des incisions avec création de lambeaux vascularisés antérieurs et postérieurs. C) Le lambeau antérieur (surligné en vert) comprend à la fois la peau auriculaire antérieure et le cartilage le long de l’antihélix, de la fosse triangulaire et de la conque. Ce lambeau est soulevé dans le plan tissulaire supra-conchondrial (marron), tandis que le lambeau postérieur est soulevé avec la peau auriculaire postérieure et le cartilage le long du bord hélicoïdal. D) Les lignes bleues pointillées représentent la ligne d’incision finale et l’apparence à la fermeture.

De nombreuses modifications ont été apportées à cette technique au fil des ans pour résoudre ces problèmes. La plupart impliquent l’excision d’autres zones de l’oreille pour améliorer la mobilisation. Par exemple, une modification décrite par Franssen et Frechner consiste à exciser un coin horizontal de tissu du lobe de l’oreille avec progression ultérieure du tissu caudal vers le défaut (Figure 7). La violation de la racine de l’hélice et la résection du cartilage scaphal sont ainsi évitées, conservant ainsi la largeur d’origine de l’oreille. Cependant, cela se fait au détriment de la hauteur verticale compte tenu de l’incorporation du lobe de l’oreille. 8 Malgré ces changements dans les dimensions auriculaires, les différences sont généralement de nature minime et subtiles en apparence, en particulier lorsqu’elles sont utilisées pour des défauts de moins de 2,5 cm.4 Même dans les cas où une asymétrie significative est remarquée entre les oreilles opposées après la reconstruction, une réduction de la hauteur ou de la largeur peut facilement être effectuée sur l’oreille controlatérale pour restaurer la symétrie.

Graphique 7. Technique Franssen & Frechner (de gauche à droite). A) Le rouge uni représente un défaut tissulaire de pleine épaisseur impliquant le bord hélicoïdal, la peau et le cartilage. B) La ligne noire pointillée représente une incision de pleine épaisseur le long du bord hélicoïdal. L’apport sanguin est basé en bas, près du lobule. C) Le rabat de jante hélicoïdal est avancé vers le haut pour fermer le défaut hélicoïdal supérieur, tandis que la déformation du cône debout est excisée (triangle rouge le long du lobule). D) Les lignes bleues représentent la ligne d’incision finale et l’apparence à la fermeture.

Graphique 7. Technique Franssen & Frechner (de gauche à droite). A) Le rouge uni représente un défaut tissulaire de pleine épaisseur impliquant le bord hélicoïdal, la peau et le cartilage. B) La ligne noire pointillée représente une incision de pleine épaisseur le long du bord hélicoïdal. L’apport sanguin est basé en bas, près du lobule. C) Le rabat de jante hélicoïdal est avancé vers le haut pour fermer le défaut hélicoïdal supérieur, tandis que la déformation du cône debout est excisée (triangle rouge le long du lobule). D) Les lignes bleues représentent la ligne d’incision finale et l’apparence à la fermeture.

Pour les options de reconstruction cutanée uniquement, les lambeaux d’avancement cutané, en particulier ceux basés sur la branche supérieure de l’artère auriculaire du STA, sont également couramment utilisés pour la reconstruction hélicoïdale supérieure. 2 De même, l’abondance et la laxité des tissus mous et du cartilage conchal dans la région postauriculaire permettent à ces lambeaux d’avoir une grande utilité reconstructive, en particulier pour les défauts plus importants. De même, l’avancement préauriculaire et les lambeaux de transposition, basés sur l’apport artériel aléatoire provenant de la STA, sont également des options populaires pour la reconstruction de grands défauts hélicoïdaux supérieurs supérieurs supérieurs à 1,5 cm. Cependant, il s’agit généralement de lambeaux cutanés uniquement et doivent être associés à une greffe de cartilage distincte lorsqu’ils sont utilisés dans la reconstruction composite de défauts de pleine épaisseur. 4

Enfin, l’antibioprophylaxie postopératoire est un sujet débattu dans le domaine des plaies et des défauts de l’oreille. Il existe des données controversées à l’appui, en particulier dans les plaies reconstructives atraumatiques qui ne sont pas grossièrement contaminées. Lorsqu’il est utilisé, le choix de l’antibiotique (souvent une fluoroquinolone orale telle que la ciprofloxacine) se concentre sur le ciblage des bactéries à Gram négatif, avec un soin particulier pour couvrir les espèces de Psuedomonas aeruginosa , les bactéries les plus courantes causant des infections et des lésions du cartilage. 10 La voie d’administration des antibiotiques, orale ou topique, est également un sujet controversé. Certains auteurs préconisent l’utilisation de l’acétate de mafénide topique, car on pense qu’il a une bonne pénétration à travers le cartilage. 11 Des recherches plus approfondies délimitant la nécessité d’un agent prophylactique idéal dans la reconstruction auriculaire sont justifiées.

Pas d’équipement spécial.

Rien à divulguer.

Le patient visé dans cet article vidéo a donné son consentement éclairé pour être filmé et est conscient que des informations et des images seront publiées en ligne.

References

- Blake GB, Wilson JS. Tumeurs malignes de l’oreille et leur traitement. I. Tumeurs du pavillon de l’oreille. Br J Plast Surg. 1974; 27(1):67-76. doi :10.1016/0007-1226(74)90065-4.

- Reconstruction de défauts hélicoïdaux de pleine épaisseur à l’aide d’un lambeau chondrocutané postauriculaire basé sur l’artère auriculaire supérieure. Ann Plast Surg. 11 septembre 2023. doi :10.1097/SAP.000000000003677.

- Tolleth H. Une hiérarchie de valeurs dans la conception et la construction de l’oreille. Clin Plast Surg. avril 1990 ; 17(2):193-207.

- Noor A, Thomson N. Reconstruction des anomalies partielles du cancer de la peau auriculaire : un examen des techniques actuelles. Curr Opin Otolaryngol Tête Chirurgie du cou 2023; 31(4):260-268. doi :10.1097/MOO.000000000000894.

- Zilinsky I, Cotofana S, Hammer N, et al. L’apport sanguin artériel du bord hélicoïdal et le lambeau d’avancement basé sur le lobe de l’oreille (ELBAF) : une nouvelle stratégie pour les reconstructions des défauts du bord hélicoïdal. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015; 68(1):56-62. doi :10.1016/j.bjps.2014.08.062.

- Brent B. La déformation auriculaire acquise. Une approche systématique de son analyse et de sa reconstruction. Plast Reconstr Surg. 1977; 59(4):475-485.

- Maglic D, Sudduth JD, Marquez JL, et al. Lambeau Antia-Buch modifié incorporant une incision temporale étendue du cuir chevelu. Plast Reconstr Surg Glob Ouvert. 2023; 11(2) :E4797. doi :10.1097/GOX.000000000004797.

- Abdelkader R, Malahias M, Abdalbary SA, Noaman A. Technique Antia-Buch versus Franssen-Frechner. Plast Reconstr Surg Glob Ouvert. 2021; 9(3) :E3498. doi :10.1097/GOX.000000000003498.

- Stella C, Adam MF, Edward L. Reconstruction de la jante hélicoïdale : volet Antia-Buch. Éplastie. 2015; 15 :IC55.

- Templer J, Renner GJ. Blessures de l’oreille externe. Otolaryngol Clin Amérique du Nord. 1990; 23(5):1003-1018.

- Cho DY, Willborg BE, Lu GN. Prise en charge des lésions traumatiques des tissus mous du visage. Semin Plast Surg. 2021; 35(4):229-237. doi :10.1055/s-0041-1735814.

Cite this article

Yu C, Sheen D, Yu KM, Debs S, Kwak P, Quinn KJ, Lee T. Avancement des tissus locaux : reconstruction du défaut du bord hélicoïdal supérieur et du cartilage de l’oreille exposé après la chirurgie de Mohs. J Med Insight. 2024; 2024(411). doi :10.24296/jomi/411.