Laminoplastie cervicale

Main Text

Table of Contents

La laminoplastie de la colonne cervicale est un traitement de la myélopathie spondylotique cervicale (MCS) à plusieurs niveaux sans instabilité ou cyphose cervicale. L’objectif est de décompresser le canal rachidien et de soulager la pression sur la moelle épinière sans déstabiliser la colonne vertébrale.

La MCS est causée par un conflit de la moelle épinière par des structures osseuses et ligamentaires dégénératives qui diminuent le volume du canal. La chirurgie stoppe de manière fiable la détérioration progressive de la fonction neurologique (par exemple, perte de contrôle de la motricité fine, altération de la démarche et de l’équilibre).

La MCS peut être traitée chirurgicalement par plusieurs approches (antérieure, postérieure), avec ou sans décompression concomitante des racines nerveuses, et avec une variété de techniques (laminectomie, laminoplastie à porte ouverte, laminoplastie à double porte). 1 La vidéo accompagnant l’article montre une laminoplastie cervicale classique à porte ouverte.

Le patient atteint de CSM peut signaler des douleurs et des raideurs au cou et très souvent des maux de tête dans la région occipitale. Des schémas diffus non dermatomaux d’engourdissement et de paresthésies peuvent être présents. Le patient peut signaler une faiblesse et une diminution de la dextérité manuelle se manifestant par la chute d’objets et une difficulté à manipuler des objets fins.

Les troubles de la marche sont une forte indication pour une intervention chirurgicale. Le patient peut signaler une sensation d’instabilité sur les pieds et/ou une faiblesse en montant et descendant les escaliers. La démarche et l’équilibre peuvent être évalués en demandant au patient d’effectuer une marche du talon aux orteils et un test de Romberg. La rétention urinaire est un résultat rare et tardif dans la progression de la MCS et difficile à interpréter en raison de la prévalence élevée de la dysfonction urinaire dans une population plus âgée.

La faiblesse est souvent difficile à détecter à l’examen physique. Si elle est présente, la faiblesse des membres inférieurs est un résultat très préoccupant. Le dysfonctionnement de la proprioception indique une atteinte de la colonne dorsale et est également associé à un mauvais pronostic. Une diminution de la douleur ou de la sensation de température indique une atteinte du tractus spinothalamique latéral. La diminution de la sensation au toucher léger est due à un dysfonctionnement des voies spinothalamiques ventrales.

Tests spécifiques :

- Le signe d'« échappement du doigt » se produit lorsqu’un patient tient les doigts étendus et en adduits et que son petit doigt s’abducte spontanément en raison de la faiblesse des muscles intrinsèques de la main.

- Le test de « préhension et relâchement » est un test assez sensible pour la myélopathie affectant les muscles intrinsèques de la main. Un patient sans dysfonctionnement devrait être capable de faire un poing et de le relâcher 20 fois en 10 secondes.

- Le réflexe radial inversé est la flexion ipsilatérale du doigt lors du tapotement du tendon brachioradial distal.

- Le test d’Hoffmann est effectué en claquant la phalange distale du majeur du patient. La flexion spontanée d’autres doigts est un signe positif.

- Le clonus soutenu (>3 battements) lors d’un test réflexe a une faible sensibilité (environ 13 %) mais une spécificité proche de 100 % pour la myélopathie cervicale. Cependant, la spasticité et l’hyperréflexie peuvent être absentes lorsqu’il y a une maladie nerveuse périphérique concomitante (par exemple, compression de la racine nerveuse cervicale ou lombaire, sténose spinale, diabète).

- Un test de Babinski positif (dorsiflexion du gros orteil) indique une lésion du tractus corticospinal.

- Un test de Romberg est effectué en faisant se tenir le patient debout, les bras tenus en avant et les yeux fermés. La perte d’équilibre est compatible avec un dysfonctionnement de la colonne postérieure.

- Le signe de Lhermitte est présent lorsqu’une flexion cervicale extrême entraîne des sensations semblables à des chocs électriques qui irradient le long de la colonne vertébrale et dans les extrémités.

Plusieurs systèmes de classification existent pour les CSM :

Nurick Classification- Grade 0 Symptômes radiculaires seulement ou normaux

- Grade 1 : Signes de compression du cordon ; Démarche normale

- Grade 2 Difficultés de marche mais plein emploi

- Grade 3 Difficultés à la marche, empêche l’emploi, marche sans aide

- 4e année : Incapable de marcher sans aide

- 5e année : Fauteuil roulant ou alité

- Classe I Douleur, pas de déficit neurologique

- Classe II Faiblesse subjective, hyperréflexie, dysesthésies

- Classe IIIA Faiblesse objective, signes de voies longues, ambulatoire

- Classe IIIB Faiblesse objective, signes de voies longues, non ambulatoire

Un système de pointage (17 au total) basé sur la fonction dans les catégories suivantes :

- Fonction motrice des membres supérieurs

- Fonction motrice des membres inférieurs

- fonction sensorielle

- Fonction de la vessie

L’évaluation initiale doit inclure des vues cervicales, AP, latérales, obliques et en flexion/extension de la colonne cervicale. Il est important de se rappeler que les résultats radiographiques ne sont pas toujours en corrélation avec les symptômes. 70 % des patients >=70 ans auront des signes radiographiques de changements dégénératifs. Les signes à rechercher comprennent des changements dégénératifs des articulations uncovertébrales et facettaires, la formation d’ostéophytes, le rétrécissement de l’espace discal et une diminution du diamètre sagittal du canal. Le diamètre normal du cordon est d’environ 17 mm et la compression du cordon se produit avec un diamètre de <13 mm.

- Vue latérale : le rapport de Torg-Pavlov est le rapport entre la largeur du canal et la largeur du corps vertébral sur une vue latérale. Un rapport normal est de 1,0 et un rapport <0,8 prédispose à la sténose et à la myélopathie, bien que cette règle ne soit pas toujours valable dans le cas des grands athlètes.

- Vue oblique : il est préférable d’évaluer la sténose foraminale, qui est souvent causée par une arthrose de l’articulation uncovertébrale.

- Vues en flexion et en extension : utile pour évaluer l’instabilité angulaire ou translationnelle et pour voir des signes de subluxation compensatoire au-dessus ou en dessous du segment raide ou spondylotique.

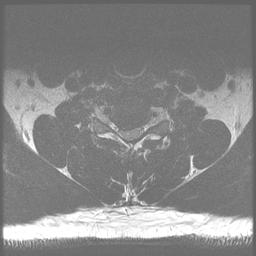

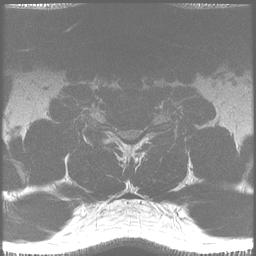

L’IRM est l’étude de choix pour évaluer le degré de compression de la moelle épinière et des racines nerveuses. La myélomalacie apparaît sous forme de signal lumineux sur les images pondérées en T2.

TomodensitométrieUne TDM sans contraste peut fournir des informations complémentaires à l’IRM et est plus utile pour évaluer l’OPLL et les ostéophytes. La myélographie par tomodensitométrie est utile chez les patients qui ne peuvent pas avoir d’IRM (stimulateur cardiaque) ou qui ont des implants dans la zone d’intérêt qui produiraient un artefact. Le contraste est donné par une ponction C1-C2 et autorisé à diffuser caudalement, ou administré par une ponction lombaire et autorisé à diffuser proximale en mettant le patient en position de Trendelenburg.

Images représentatives de ce cas :Les études de conduction nerveuse ont un taux élevé de faux négatifs, mais peuvent être utiles pour distinguer les processus périphériques des processus centraux (SLA).La CSM a tendance à être lentement progressive avec des périodes intermittentes de stabilité suivies d’une détérioration, et elle s’améliore rarement avec des modalités non chirurgicales telles que la physiothérapie.Mis à part le traitement conservateur, la principale alternative à cette procédure serait la laminectomie chirurgicale et la fusion avec l’instrumentation. Diverses autres techniques de laminoplastie ont été décrites, notamment une technique à double porte (méthode de Kurokawa) et une laminoplastie en forme de Z qui n’excise pas complètement les lames (méthode de Hattori).Le patient était symptomatique et avait échoué au traitement conservateur. Les avantages de la laminoplastie unilatérale à porte ouverte par rapport à la laminectomie et à la fusion standard comprennent une approche plus peu invasive, l’évitement de la fusion et les complications possibles qui en résultent liées à la fusion, moins de perte de sang et une période de récupération plus rapide et moins douloureuse.Certains patients atteints de MCS peuvent être de meilleurs candidats pour une laminectomie traditionnelle avec fusion en raison de l’anatomie, de la progression de la maladie, du degré d’instabilité et de la taille.

- Bavure à grande vitesse

- Écarteur de lame

- Plaques de laminoplastie Escalate, Stryker, Kalamazoo, MI

La myélopathie spondylotique cervicale présente une variété de présentations cliniques, de pathologies associées et de traitements chirurgicaux. Les symptômes attribués directement à la sténose spinale et à la myélopathie comprennent le plus souvent une perte de contrôle de la motricité fine et une altération de l’équilibre et de la démarche. Ils peuvent inclure la spasticité et/ou la faiblesse des extrémités et la perte de la fonction intestinale et vésicale. Les symptômes dus à un conflit concomitant des racines nerveuses comprennent une douleur aux extrémités ou des paresthésies dans un schéma dermatomal, ou une faiblesse. Les douleurs cervicales peuvent également être causées par l’arthrose des facettes articulaires.

Les symptômes s’aggravent généralement de manière progressive et sont mal contrôlés par des interventions non chirurgicales telles que des colliers cervicaux souples et des injections épidurales de stéroïdes. La sténose du canal rachidien cervical est causée par la dégénérescence d’un certain nombre de structures autour du canal rachidien. Il s’agit notamment des articulations facettaires hypertrophiques, de ligamentum flavum épaissi, du ligament longitudinal postérieur ossifié, des disques intervertébraux bombés et/ou des articulations uncovertébrales hypertrophiques.

Diverses interventions chirurgicales ont été utilisées pour traiter la MSC. Il s’agit notamment de la discectomie et de la fusion cervicales antérieures à plusieurs niveaux (ACDF), de la corpectomie et de la fusion antérieures, de la laminectomie et de la fusion postérieures et des techniques de laminoplastie postérieure multiple.

Le choix de l’approche, antérieure ou postérieure, est déterminé par 1) les structures à l’origine du conflit de la moelle épinière (déterminées par l’IRM et les symptômes cliniques), 2) le nombre de niveaux du canal rachidien affectés, 3) l’alignement sagittal, en particulier la présence ou l’absence d’une cyphose fixe supérieure à 13 degrés, 4) la présence d’une instabilité (spondylolisthésis) et 5) l’expérience du chirurgien. deux

Si une approche postérieure est indiquée et que la colonne vertébrale est stable, la laminoplastie est généralement préférée. La laminectomie partielle à plusieurs niveaux peut entraîner une instabilité iatrogène, avec cyphose et/ou subluxation. La laminectomie et la fusion avec des plaques de masse latérales peuvent entraîner des complications matérielles et une dégénérescence des segments adjacents.

La laminoplastie permet au chirurgien de laisser les éléments postérieurs de la colonne vertébrale en place et de ne pas effectuer de fusions à plusieurs niveaux. Les deux techniques de laminoplastie les plus couramment pratiquées sont la technique de la porte ouverte et la technique de la porte double (ou « porte française »). Le Dr Jenis fait une démonstration de la technique de la porte ouverte avec ce patient.

Les données sur les résultats de la chirurgie de laminoplastie sont limitées. Steinmetz et al ont montré que le taux de récupération postopératoire se situait entre 50 et 70 %, avec une récupération stable sur une moyenne de 12 ans. 5

Wang et al ont examiné 204 cas de laminoplastie à porte ouverte réalisée entre 1986 et 2001. Tous les patients présentaient des symptômes et des résultats d’imagerie par résonance magnétique (IRM) compatibles avec une myélopathie secondaire à une sténose cervicale multisegmentaire avec spondylose et ont subi une décompression de C3 à C7. 6 L’amélioration de la myélopathie a été évaluée à l’aide du score de Nurick. L’âge moyen était de 63 ans (fourchette de 36 à 92 ans). Le suivi a duré en moyenne 16 mois. En postopératoire, les scores de Nurick se sont améliorés de 1 point chez 78 patients, de 2 points chez 37 patients, de 3 points chez 7 patients et de 4 points chez 5 patients ; 74 patients n’ont présenté aucune amélioration et 3 patients ont vu leur état se détériorer de 1 point. Chez 2 patients, il y a eu une progression radiographique de la cyphose, mais en aucun cas une fusion ultérieure n’a été nécessaire. 6 patients sans douleur cervicale avant l’opération ont développé de nouvelles douleurs cervicales réfractaires après la chirurgie.

L’auteur n’a aucune relation financière avec les entreprises d’équipement mentionnées dans cet article.

Le patient qui subit la procédure filmée a donné son consentement à être filmé pour cet article vidéo et sait qu’il peut être publié en ligne.

References

- Mitsunaga LK, Klineberg EO, Gupta MC. Techniques de laminoplastie pour le traitement de la sténose cervicale à plusieurs niveaux. Adv Orthop. 2012;2012:307916. doi :10.1155/2012/307916.

- Myélopathie spondylotique cervicale : diagnostic et traitement. J Am Acad Orthop Surg. 2001; 9(6):376-388. https://journals.lww.com/jaaos/Citation/2001/11000/Cervical_Spondylotic_Myelopathy__Diagnosis_and.3.aspx.

- Lehman RA Jr, Taylor BA, Rhee JM, Riew KD. Laminaplastie cervicale. J Am Acad Orthop Surg. 2008; 16(1):47-56. https://journals.lww.com/jaaos/Citation/2008/01000/Cervical_Laminaplasty.7.aspx.

- Steinmetz MP, Resnick DK. Laminoplastie cervicale. Colonne vertébrale J. 2006; 6(6)suppl) :S274 à S281. doi :10.1016/j.spinee.2006.04.023.

- Ratliff JK, Cooper PR. Laminoplastie cervicale : une revue critique. J Neurosurg. 2003; 98(3)suppl) :230-238. doi :10.3171/spi.2003.98.3.0230.

- Wang MY, Shah S, Green BA. Résultats cliniques après laminoplastie cervicale chez 204 patients atteints de myélopathie spondylotique cervicale. Surg Neurol. 2004; 62(6):487-492. doi :10.1016/j.surneu.2004.02.040.

Cite this article

Jenis L. Laminoplastie cervicale. J Med Insight. 2014; 2014(6). doi :10.24296/jomi/6.