Arthroplastie totale du genou

Main Text

Table of Contents

L’arthroplastie totale du genou est l’une des procédures orthopédiques les plus courantes pratiquées aux États-Unis. L’arthroplastie totale du genou est l’indication la plus courante. Les signes cliniques de l’arthrose du genou comprennent des douleurs à la marche, des difficultés à déplacer le genou, une instabilité du genou, une déformation du varus, une hypertrophie osseuse, un retard d’extension et une contracture en flexion. Les preuves radiologiques de l’arthrose du genou comprennent la présence d’ostéophytes, d’un rétrécissement de l’espace articulaire, d’une sclérose sous-chondrale, de kystes sous-chondrals et d’un mauvais alignement.

Avant d’envisager une arthroplastie totale du genou, les patients subissent généralement un essai de traitements moins invasifs, notamment la modification du mode de vie, la thérapie pharmacologique et les injections. Si ces méthodes ne parviennent pas à améliorer de manière satisfaisante les symptômes du patient, il faut considérer les avantages et les risques de l’arthroplastie totale du genou en collaboration avec leur chirurgien. Les résultats après une arthroplastie totale du genou sont excellents, les patients signalant une réduction considérable de la douleur, une amélioration de la mobilité et une meilleure qualité de vie. Cependant, les patients doivent être conscients que toute intervention chirurgicale comporte de graves risques, notamment une infection, une embolie pulmonaire, une thrombose veineuse profonde, des lésions nerveuses et la nécessité d’autres procédures.

Il s’agit d’une femme de 66 ans souffrant de douleurs bilatérales au genou, plus marquées à gauche. Elle a essayé un traitement conservateur pendant plusieurs années, y compris la modification de l’activité et des analgésiques oraux sans effet significatif. Ses antécédents chirurgicaux importants comprennent deux interventions arthroscopiques aux genoux bilatéraux au cours des sept dernières années.

Quelques questions à se poser :1,2

- Quelle douleur avez-vous en marchant ? Au repos? La nuit au lit ?

- Combien de pâtés de maisons standard/minutes consécutives pouvez-vous marcher ?

- Pouvez-vous monter les escaliers ? Avec de l’aide ?

- Entendez-vous des cliquetis avec du mouvement ?

- Quelle est l’amplitude de mouvement de votre genou ?

- Votre genou vous semble-t-il instable ? Votre genou se plie-t-il parfois à l’usage ?

- Quels appareils fonctionnels utilisez-vous ?

- Avez-vous des raideurs le matin ? S’améliore-t-il au cours de la journée ?

Tout en recueillant les antécédents médicaux, examinez les facteurs de risque d’infection et d’autres complications, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le diabète sucré, un mauvais état nutritionnel, l’obésité, une infection urinaire concomitante, une corticothérapie, une tumeur maligne, une hypokaliémie, une transfusion sanguine allogénique, des antécédents de tabagisme, une chirurgie articulaire antérieure et une infection préopératoire des dents, de la peau ou des voies urinaires, une insuffisance veineuse. deux

À l’examen, le patient semble en bonne santé, se reposant confortablement, sans détresse aiguë. L’examen neurovasculaire distal des membres inférieurs bilatéraux montre une fonction EHL et FHL intacte. La sensation est intacte au toucher léger dans la distribution L4-S1. Les genoux bilatéraux ont une amplitude de mouvement allant de l’extension complète à environ 125 degrés de flexion. Les genoux sont stables face aux contraintes en varus et en valgus ainsi qu’au test du tiroir antérieur et postérieur. Elle a un épanchement du genou gauche. Elle a de la douleur en marchant et se déplace avec une démarche antalgique.

Conseils pour l’examen physique :1,2

- Inspectez visuellement le genou. Évaluer l’élargissement osseux.

- Évaluez l’épanchement articulaire, la rougeur, la chaleur et la sensibilité osseuse.

- Évaluer la sensibilité de la ligne de joint. Effectuer des manœuvres provocatrices méniscales (tests de McMurray et de grind).

- Évaluez la douleur avec la flexion de la hanche et l’amplitude des mouvements pour exclure la hanche comme générateur de douleur.

- Évaluez l’amplitude de mouvement du genou.

- Déterminez le décalage d’extension.

- Évaluez la contracture en flexion.

- Testez la stabilité médiale et latérale du genou.

- Testez la stabilité antérieure et postérieure du genou.

- Déterminez l’alignement du genou.

- Testez la sensation des membres inférieurs au niveau du pied dans les distributions saphène, surale, péronière superficielle, péronière profonde et tibiale.

- Testez la fonction motrice des membres inférieurs avec la flexion de la hanche, l’extension du genou, la dorsiflexion de la cheville, la flexion plantaire de la cheville, la flexion du gros orteil et l’extension du gros orteil.

- Évaluer les pouls fémoral, poplité, tibial postérieur et dorsal.

- Observez la démarche du patient. Évaluez s’il boite, s’il a besoin d’aide pour se tenir debout et s’asseoir.

Des vues de mise en charge AP, y compris des genoux bilatéraux, des vues latérales et du lever du soleil, sont nécessaires pour évaluer l’arthrose du genou par radiographie. Les signes critiques de l’arthrose du genou à l’examen radiologique sont les suivants :2

- Rétrécissement de l’espace articulaire

- Ostéophytes

- Sclérose sous-chondrale

- Kystes sous-chondrals

- Perte de stock osseux

- Désalignement

- Déformation en varus ou en valgus

La recherche d’ostéophytes sur la radiographie différencie le mieux l’arthrose des rhumatoïdes et autres arthritides. Un critère sensible et spécifique de l’arthrose du genou est la combinaison d’une douleur au genou, d’un aspect radiologique des ostéophytes et d’un ou plusieurs des éléments suivants : âge supérieur à 50 ans, raideur matinale inférieure à 30 minutes ou crépitation en mouvement actif.

Des vues bilatérales de mise en charge doivent être utilisées pour comparer le côté affecté avec le côté non affecté. L’arthrose doit être évaluée dans chacun des trois compartiments du genou : médial, latéral et fémoro-patellaire. Il convient de noter que jusqu’à 30 % des adultes de plus de 65 ans présenteront une apparence radiographique d’arthrose, mais qu’un tiers de ces personnes seront asymptomatiques. 3 Ainsi, il est important de corréler les résultats cliniques et radiographiques pour parvenir à un diagnostic d’arthrose symptomatique du genou, une entité cliniquement pertinente.

Chez les patients âgés, les résultats radiographiques de l’arthrose se produisent avec une incidence d’environ 2 % par an et l’arthrose symptomatique avec une incidence d’environ 1 % par an. Chez les personnes présentant des signes d’arthrose évidents à la radiographie, la progression de la maladie se produit à une incidence d’environ 4 % par an. Dans chaque catégorie, l’incidence de l’arthrose est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 4

Le traitement de l’arthrose du genou se déroule généralement le long d’un spectre allant du moins invasif au plus invasif. La prise en charge initiale de l’arthrose symptomatique du genou doit commencer par un essai d’éducation et d’intervention sur le mode de vie en conjonction avec un traitement pharmacologique pendant une période de temps adéquate avant de passer à des traitements invasifs. Le traitement doit être adapté aux facteurs de risque spécifiques au patient, au niveau de douleur et d’invalidité du patient, aux signes inflammatoires et au degré de dommages structurels. Les options de traitement sont résumées ci-dessous3 :

- Traitements non pharmacologiques. Il s’agit notamment de l’éducation, de l’exercice, de la physiothérapie, de la perte de poids, des semelles intérieures, des attelles et des changements de mode de vie.

- Traitements pharmacologiques. Il s’agit notamment du paracétamol, des AINS, des opioïdes, des traitements topiques, de la glucosamine et de la chondroïtine. Le paracétamol est le meilleur médicament oral initial et est préféré à long terme s’il est efficace. Si aucune réponse n’est observée avec le paracétamol, un traitement par AINS doit être tenté, avec les précautions nécessaires pour les personnes présentant des facteurs de risque gastro-intestinaux. Les opioïdes peuvent être efficaces chez les patients qui n’ont pas réussi ou ne peuvent pas tolérer le paracétamol ou les AINS, avec les précautions nécessaires pour ceux à risque d’abus de drogues ou de dépendance. Glucosamine, chondroïtine, ASU, diacéréine et acide hyaluronique.

- Interventions invasives. Il s’agit notamment des injections intra-articulaires, du lavage et du remplacement articulaire. Les injections intra-articulaires peuvent aider à soulager les poussées de douleur au genou associées à l’épanchement. Une arthroplastie doit être envisagée pour les patients souffrant de douleurs réfractaires et d’invalidité qui présentent des signes radiographiques d’arthrose du genou.

La mortalité après une arthroplastie totale du genou est d’environ 1,5 % par an. Cependant, la majorité de ces procédures sont réalisées chez les personnes âgées et ce chiffre doit être considéré dans le contexte de cette population de patients. Les risques les plus importants associés à l’arthroplastie totale du genou sont l’infection superficielle (3,9 %), l’infection profonde (1,7 %), l’embolie pulmonaire (2 %), la thrombose veineuse profonde (6,5 %) et les lésions nerveuses périphériques (2,1 %). Après 4 ans de suivi, le taux moyen de révision totale de l’arthroplastie du genou est de 3,8 %. 5 Les patients plus âgés connaissent des améliorations similaires des résultats cliniques par rapport aux patients plus jeunes. Ainsi, l’âge ne doit pas être utilisé comme une contre-indication à la chirurgie, et les patients doivent être évalués sur la base des critères ci-dessus pour la gravité de la maladie articulaire afin de déterminer leur candidature à la chirurgie. Les patients doivent savoir que les hommes signalent une plus grande amélioration de la douleur postopératoire par rapport aux femmes. 6

Les contre-indications absolues pour l’arthroplastie totale du genou comprennent la septicémie active ou latente du genou, la présence d’une infection active dans d’autres parties du corps, le dysfonctionnement du mécanisme des extenseurs, l’incapacité du patient à tolérer la procédure.

Les contre-indications relatives comprennent9 :

- Obésité morbide due à un taux plus élevé de complications périopératoires, en particulier le drainage des plaies, les infections et l’avulsion du ligament collatéral médial.

- Arthropathie neuropathique due à un taux plus élevé de complications et d’échec.

- Arthrite post-traumatique et antécédents d’infection.

- Maladie vasculaire périphérique sévère.

- Faible motivation du patient ou attentes irréalistes.

- Non-observance due à un trouble psychiatrique majeur, à l’abus d’alcool ou de drogues.

- Faiblesse musculaire ou stock osseux insuffisant pour la reconstruction.

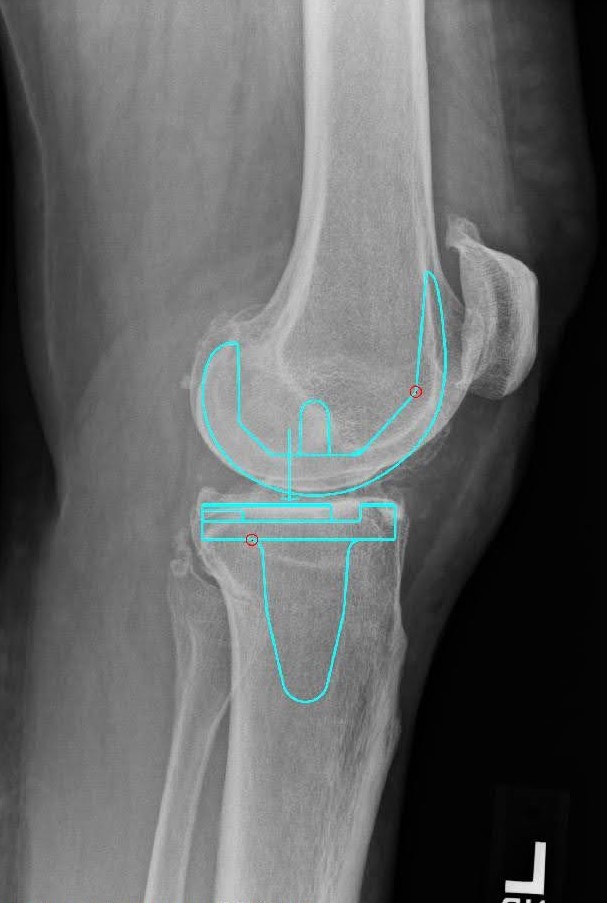

Graphique 1. Radiographies préopératoires.

L’arthroplastie totale du genou, lorsqu’elle est indiquée pour le traitement des maladies articulaires dégénératives, peut apporter un soulagement significatif de la douleur et une amélioration de la qualité de vie. Cette procédure est généralement effectuée à la suite de l’échec d’essais de mesures moins invasives, notamment la modification du mode de vie, la thérapie pharmacologique et la thérapie par injection. Après une arthroplastie totale du genou, les patients font état de bons résultats cliniques et d’une amélioration de la qualité de vie. Tous les patients doivent être conscients que, comme pour toutes les interventions chirurgicales, il y a des risques. Ces risques peuvent être graves et comprennent une infection du site opératoire, une embolie pulmonaire, une thrombose veineuse profonde, des lésions nerveuses et la nécessité d’autres procédures. La décision de subir une arthroplastie totale doit être prise en partenariat entre le patient et le chirurgien, en pesant les avantages et les risques de la procédure et en tenant compte du résultat attendu.

Parmi les patients qui subissent une arthroplastie totale du genou, près de 90 % rapportent un bon ou un excellent résultat après 4 ans de suivi avec une amélioration moyenne de 8 degrés de l’amplitude des mouvements. En ce qui concerne l’amélioration de la douleur, 75 % des patients ne signalent aucune douleur postopératoire et 20 % ne signalent qu’une douleur postopératoire légère à 4 ans de suivi. 5,6 Notamment, les patients qui signalent une moins bonne qualité de vie avant l’opération sont susceptibles de connaître la plus grande amélioration à la suite d’une arthroplastie totale du genou. Les patients qui ont subi une arthroplastie totale rapportent une qualité de vie presque équivalente à celle des groupes témoins en bonne santé. Lors d’un suivi d’un an, les receveurs du genou total signalent une amélioration de l’énergie, des émotions, du sommeil et de la mobilité. 6

Les recherches futures pourraient se concentrer sur l’étude de méthodes améliorées pour contrôler la douleur postopératoire, les facteurs de risque de complications chirurgicales, y compris les procédures d’infection et de révision, et les méthodes optimales pour minimiser ces risques.

- Système Attune avec un composant fémoral de taille 4

- Tibia taille 5 avec insert de retenue croisé à roulement fixe 4x7

- Bouton rotulien tout en polyéthylène de 38 mm

- Garrot

L’auteur certifie que lui-même, ou un membre de sa famille proche, a reçu ou pourrait recevoir, au cours de la période d’étude, des paiements ou des prestations d’un montant supérieur à USD 1 000 001 de la part de DePuy (Varsovie, IN, États-Unis).

Le patient visé dans cet article vidéo a donné son consentement éclairé pour être filmé et est conscient que des informations et des images seront publiées en ligne.

References

- Skou ST, Roos EM, Laursen MB, et al. Un essai randomisé et contrôlé sur l’arthroplastie totale du genou. N Engl J Med. 2015; 373(17):1597-1606. doi :10.1056/NEJMoa1505467.

-

Kohn MD, Sassoon AA, Fernando ND. Classifications en bref : Classification Kellgren-Lawrence de l’arthrose. Clin Orthop Relat Res. août 2016 ; 474(8):1886-93. doi :10.1007/s11999-016-4732-4.

- Moseng T, Vliet Vlieland TPM, Battista S, et al. Recommandations EULAR pour la prise en charge non pharmacologique de l’arthrose de la hanche et du genou : mise à jour 2023. Ann Rheum Dis. Publié en ligne le 11 janvier 2024. doi :10.1136/ard-2023-225041.

-

Driban JB, Harkey MS, Barbe MF, et al. Facteurs de risque et histoire naturelle de l’arthrose accélérée du genou : une revue narrative. BMC Musculoskelet Disord. 29 mai 2020 ; 21(1):332. doi :10.1186/s12891-020-03367-2.

- Rathod J, Agarwal K. Résultat fonctionnel de l’arthroplastie totale bilatérale du genou dans l’arthrose tricompartimentale bilatérale du genou. Int J Orthop Sci. 2021; 7(1):998-1005. doi :10.22271/ortho.2021.v7.i1o.259.

- Canovas F, Dagneaux L. Qualité de vie après arthroplastie totale du genou. Orthop Traumatol Surg Res. 2018; 104(1S) :S41 à S46. doi :10.1016/j.otsr.2017.04.017.

- Judge A, Arden NK, Cooper C, et al. Prédicteurs des résultats de la chirurgie de remplacement total du genou. Rhumatologie (Oxford). 2012; 51(10):1804-1813. doi :10.1093/Rheumatology/KES075.

- Sunadi A ; Nursalam ; Mustikasari ; Krisnana I, Kurniawati ND. Facteurs corrélés à la qualité de vie après une arthroplastie totale du genou : une revue de la littérature. Malais, Orthop J. 2024 mars ; 18(1):1-10. doi :10.5704/MOJ.2403.001.

- Hsu H, Siwiec RM. Arthroplastie du genou. Dans : StatPearls. L’île au trésor (Floride) : StatPearls Publishing ; 2024 janv.

- Parvizi J, Klatt B, éds. L’essentiel de l’arthroplastie totale du genou. 1ère éd. Boca Raton, FL : CRC Press ; 2011.

Cite this article

Thornhill TS, Lee DJ. Arthroplastie totale du genou. J Med Insight. 2024; 2024(13). doi :10.24296/jomi/13.

.jpg&w=3840&q=75&dpl=dpl_BMiKWyuuEnHFTkGV5ZPu6cfajRF5)